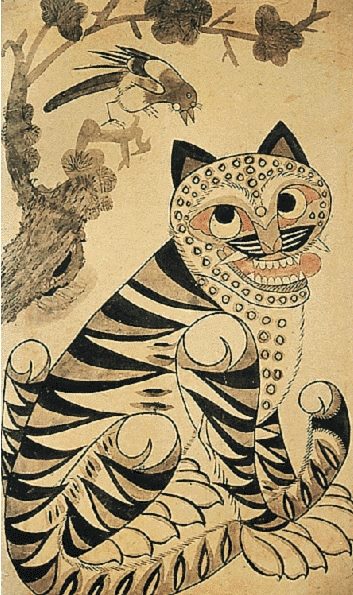

염치를 모르는 호랑이, 쌩까는 호랑이

당신이 나를 도왔으니, 나도 당신을 돕겠다는 것이 호혜(互惠)의 논리다. 이사 왔다고 인사치레 차 접시에 떡을 이웃에게 보내면 그 접시 위에 과일이라도 얹어서 돌려보내는 것이 호혜의 마음씀씀이다. 동물이 은혜를 갚았다는 ‘동물 보은(報恩)’ 설화도 이 호혜의 논리를 바탕으로 하고 있다.

의원이 호랑이 목에 걸린 비녀를 빼주고 그 보답으로 황금을 얻는다, 서울 가던 나그네가 호랑이 목에 걸린 뼈를 빼주고 그 보답으로 호랑이 등에 올라타고 순식간에 서울까지 도착한다, 가난한 총각이 호랑이 목에 걸린 뼈를 빼주고 그 보답으로 배우자를 얻는다, 어떤 사람이 호랑이의 목에 걸린 뼈를 빼주고, 죽은 뒤 호랑이의 지시로 명당에 묻히게 된다, 주인공이 호랑이 앞발에 박힌 못을 빼주었는데, 후일 그가 반역죄로 호랑이굴에 던져지는 형벌을 받았으나, 호랑이의 보은으로 목숨을 구한다…….

이 여러 버전의 이야기들은 호랑이에게 ‘기억력’이 있을 때만 존립이 가능하다. 호랑이 자신이 고통스런 경험을 겪었다는 기억, 누군가가 고통을 겪고 있던 나를 도왔다는 기억이 없으면 이야기 속의 나그네도 의원도 호랑이 밥을 면할 수가 없다. 그러나 더 중요한 것은 도움을 준 사람의 얼굴을 기억하는 호랑이의 ‘얼굴 기억능력’이다. 얼굴 기억능력이 없으면 보은담의 99프로는 폐기처분이다. 바로 저 ‘얼굴’이 나를 도왔다는 기억, 그 기억 앞에서 자신의 식욕을 내려놓을 수 있는 ‘만족지연 능력’이 호랑이로 하여금 인간에 대한 식욕을 억제시키고 아름다운 보은담을 만들어낸다.

가벼운 ‘얼굴인식장애(prosopagnosia)’는 누구나 한번쯤 겪는다. 그러나 장애 수준까지 가면 심각한 일들이 벌어진다. 자신의 아들이나 아내에게 누구세요, 라고 묻는다거나, 아내를 애인으로 착각한다거나, 거울 속의 자신의 얼굴까지 알아보지 못하는 일이 벌어진다면 이는 재앙에 가까운 사건이다. 다행스럽게도 우리 옛날이야기 속의 호랑이들은 얼굴인식장애를 가진 호랑이, 소위 ‘쌩까는‘ 호랑이는 아니었던 듯싶다.

그러나 ‘얼굴인식장애(prosopagnosia)’를 가진 호랑이가 반드시 ‘쌩까는’ 호랑이가 되라는 법은 없다. 뇌속에는 형상[얼굴]을 인식하는 기능을 가진 부분도 있지만 언어[이름]을 인식하는 기능을 가진 부분도 있다. 형상인식 기능이 망가져도 언어인식 기능이 멀쩡하면 모양새는 안 좋아도 우리의 삶은 그런대로 삐걱삐걱 굴러간다. 그렇다면 형상인식 기능과 언어인식 기능이 둘 다 망가지면? 그땐 우리는 염치를 모르는 호랑이, 쌩까는 호랑이, 은혜를 왕성한 식욕으로 보상하는 호랑이가 된다. 거기에 아름다운 설화는 없다.