능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)은 대대로 대제학, 영의정, 우의정을 배출한 명문가문의 후손이지만, 이인상의 증조부가 서얼이었기 때문에 서출이라는 신분적 한계를 안고 살았다. 그림과 글씨에 대한 평가에서 후한 점수를 주지 않는, 까다로운 노인 추사도 능호관의 예술에 대해서만은 한 수 위로 올려보았다던가. 추사는 중국에 있는 문인, 묵객들과 교류하면서 우리나라의 뛰어난 글씨 탁본을 자주 보내곤 했는데 그의 스승 옹방강에게는 능호관의 그림을 선물로 보낼 정도였다고 한다. 그러나 웅혼한 뜻과 기상, 청고(淸古)하고 고아(高雅)한, 서권기(書卷氣)와 문자향(文字香)도 시대(時代)의 옹졸한 시스템 앞에서 한낱 무용지물이었다. 그는 한탄했다. “세상이 혼탁해서 나를 알아주지 못함이여, 잃고 얻는 것이 아침 저녁에 달렸구나.”

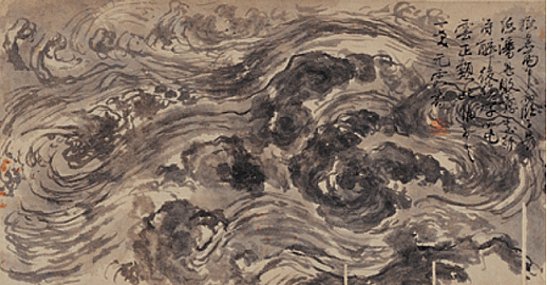

이인상은 이 그림에 대해 겸허하게 말한다.

“여름 장맛비를 맞으며 그대를 찾아갈 때, 종이와 먹물이 비에 젖어 못쓰게 될까 걱정했지요. 시 한 수를 쓰고 싶었지만 술 취한 뒤에 글씨를 쓰니 구름이 덩어리진 듯합니다. 그림이 이러하니 웃음거리이외다.”

폐부에 쌓인 울혈(鬱血)과 갑갑증이 예술을 만드는 건가, 그의 불우(不遇)가 붓과 먹을 만나 일대 장관(壯觀)을 연출한다. 누가 이 그림을 두고 웃을 수 있을까. 구름은 모양도 형체도 없다. 폐부에서 분출하는 시커먼 에너지가 한 마리 흑룡(黑龍)이 되어 백지를 휘감는다. 울음 같기도 하고, 한숨 같기도 하다. 그러나 거기엔 풍물놀이 깽깽이의 한(恨)과 신명이 있다. 울음 든 가슴으로 대차게 한 번 놀고 있다. 추상(抽象)이 따로 없다. 서화일여! 그림이 글씨고, 글씨가 그림이다.